京染悉皆屋としての経験からたどり着いた、

新たなステージへの旅立ちを飾る

天然繊維100%のやさしく美しい葬送衣

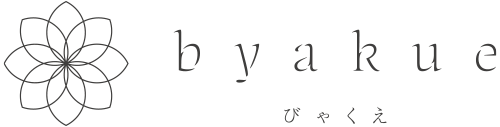

たかはしきもの工房 高橋和江

きものと共に歩み続けて

感謝の葬送衣びゃくえを提案する私たち「たかはしきもの工房」は、気仙沼の小さな京染悉皆屋から始まりました。

京染悉皆屋とは、白生地からの誂えにはじまり、きもののお手入れ・染め替えといったメンテナンスや、きものを再生するためのお手伝いなど、お客様の一番近くであらゆるお困りごとに寄り添い、お応えする仕事です。

「悉皆」という言葉は「草木国土悉皆成仏」という仏経典のくだりから来ています。簡単に言うと、草や木、国土などすべてに仏性があり成仏するんだよ、という意味。京都のきもの関連は分業がはなはだしく、ありとあらゆる工房や職人の間を駆け回って仕事を繋ぎます。全部と繋がっているという意味で悉皆屋さんと呼ばれるようになったそうです。弊店のような京染店は、京都の悉皆屋と繋がり、ありとあらゆるきもののお困りごとにお応えできる、言ってみればお客様側から見た悉皆店です。

肌着ブランドを立ち上げ お客様の声を宝に

二代目・現女将である私が、きものの品質の良し悪しを判断する確かな目や、コーディネイトするスキルを日々養っていく中で「きものを着る人の側に立った肌着を、問屋を通さず自分でつくって販売しよう」と決意し立ち上げたのが、自社で商品開発を行う肌着ブランド「たかはしきもの工房」。インターネット販売によってエンドユーザーとつながり、呉服専門店や百貨店などからもご支持をいただけるようになりました。現在も気仙沼から、きものを着るのが楽しくなるようなオリジナル商品をお届けしています。

「きものをやさしく、たのしく、おもしろく」をスローガンとするたかはしきもの工房の願いは、一人でも多くの人にきものを着てもらうこと。きものを着た人たちの笑顔が、たかはしきもの工房の原動力となっています。

上質な繊維で見送り 守られる尊厳

きものを商う家に生まれた私は次女でありながら家業を継ぎました。周囲に親戚が多いこともあって冠婚葬祭の機会も多く、若い時から納棺式に立ち会う機会もありましたが、きものの商いを始めて十年も過ぎた頃から、ある違和感を感じるようになりました。

おしゃれだった叔父が亡くなった時のことです。ペラペラのナイロンの装束で納棺されるのを見た時に「化学繊維でつくった死装束を着せて大切な人を見送りたくない、自分もペラペラな繊維を肉体最後の衣装にしたくない」と感じ、天然繊維への思いが強くなりました。

きものを扱う中で問われる、生地の組成を見る力。お店に持ち込まれるものは必ずしも絹ばかりではないので、素材にあったメンテナンスをするためには繊維の違いを知っている必要があります。触れただけでは組成が分からないものを見極める手法として、京都の問屋から生地の切れ端を燃やしてみることを教わりました。

化学繊維を燃やした時のあの異臭や黒煙、タールのような熱い燃えカス…。それに比べて天然繊維、とくに絹は、線香花火のように燃えカスがシュルシュルと玉になって優しく燃え、その燃えカスは、すぐに触っても熱くなく、上品にシャラリと壊れて落ちるのです。立ちのぼるグレーの煙は香しいものです。

やはり大切な人を最後に見送るための装束は、上質な天然繊維であるべきと思いました。

また白生地を扱っていた弊店では、もともと死装束を依頼されることもありました。白生地からの誂えを楽しんでいた頃の記憶がよみがえり、一人でも多くの人に上質なきものを身に纏っていただきたいという願いが、葬送衣『びゃくえ』をつくる大きなきっかけになっていったのです

感謝をもって〝死〟と向き合い〝生〟を全うする

死に対する恐怖というのは誰にでもあるもの。年齢を重ねていくとその不安から苛立つようになってしまったり、「見たくない・聞きたくない」と死を遠ざけて考えてしまうこともあるでしょう。でも誰にでも必ず死が訪れるなら、「怖いままでいるなんてもったいない」というのが私の持論。死を忌み嫌うものではなく、ワクワクしながら未だ見ぬ世界へ行く修学旅行のように捉えることができたら、人生の大部分はハッピーになるかもしれません。

そんな視点で死と向き合うきっかけとして、肉体が最後に着る衣装を自分で選ぶということがあっていいと思うのです。そこにあるのは〝感謝〟の想い。支えてくれた周りの人たちや自分自身の体、そして生そのものに対する感謝の表れとして、最後こそ良いものに包まれながら旅立つというのはとても意味のあることだと考えています。もちろん、親の死を敬意をもって受け入れ、その気持ちの表れとして子が親に贈るという感謝の伝え方もあるでしょう。

旅立つ時だからこそ、最後に身につけるものは体にやさしいものであってほしいと考えます。家族のためにも、自分のためにも。